Blog

Compartilhe

Reflexões e caminhos a partir de “Uma ecologia decolonial”

Marci Jean Pereira Santana - Analista de Pesquisa Jr

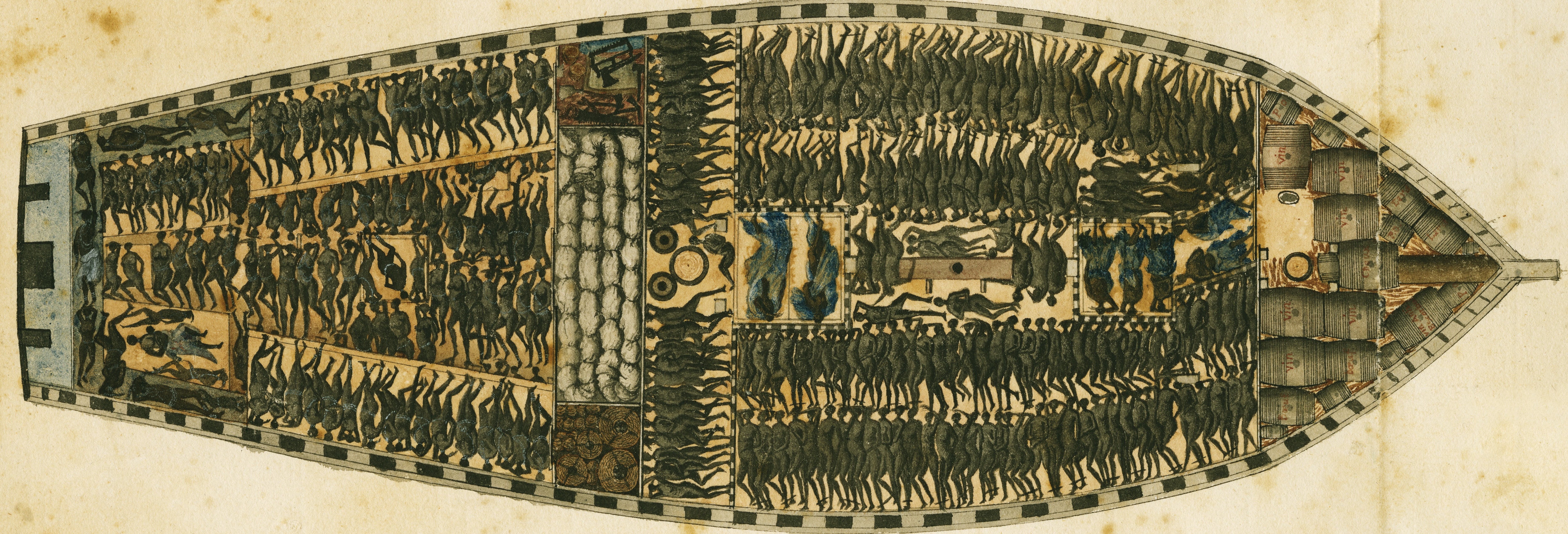

Quem me pariu foi o ventre de um navio

Quem me ouviu foi o vento no vazio

Do ventre escuro de um porão

Vou baixar no seu terreiro

Epa raio, machado, trovão

Epa justiça de guerreiro

(Maria Bethânia, 2003)

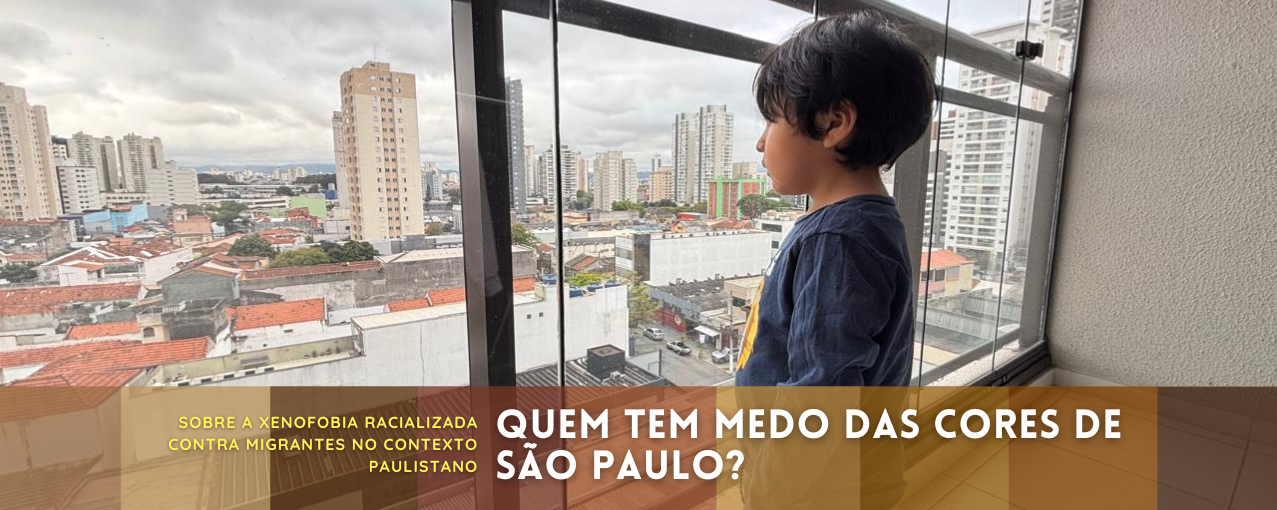

Partindo do bojo das discussões possibilitadas pela exposição temporária “Mova-se: clima e deslocamentos” [1], que em seus conteúdos aborda questões ambientais e migrações humanas, este texto propõe trazer as contribuições da obra “Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho” (2022) de Malcom Ferdinand [2]. Estas contribuições irão se dar pela resenha do livro, que se torna importante uma vez que o autor exprime uma capacidade de ligação de diferentes tempos, espaços, situações, temas e epistemologias conectadas à questão ambiental, que resulta em um teorização afiada, complexa e profunda. Assim, a obra fornece inúmeras reflexões para nós enquanto sociedade que pretende refletir e agir sobre a urgência da mudança global do clima.

A técnica, a estilística e a teorização desenvolvida por Ferdinand está a serviço de se pensar a questão colonial conectando-a com a ambiental. Com isso, a análise tem por ponto de partida o processo de colonização que o Caribe foi submetido e que envolveu uma parte considerável do globo, tanto colônias, como metrópoles. É preocupação do autor, nesse caminho, apontar a fratura - enquanto separação, entre a questão ambiental e outras questões sociais e políticas. Dissequemos um pouco a obra para entendermos esse funcionamento.

Primeiramente, vale apontar o fio condutor da reflexão da obra que mostra que não há coincidência entre colonização e a crise ambiental. Há sim, um processo contínuo e histórico entre o que foi a colonização e os modos que parte do mundo agiu e age diante de certos ambientes/territórios e diante das pessoas que viviam ou passaram a viver nesses territórios. Para esse fio condutor, Ferdinand dá o nome de “habitar colonial”.

“Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho” (2022) se encontra dividido em quatro partes.

Os quatros capítulos iniciais do livro que compõem a primeira parte são formados por teorizações que buscam construir uma continuidade entre passado e presente. Nesse sentido, o autor conceitua o que chama de “habitar colonial”, a partir da experiência da colonização caribenha. Para isto ele explica o funcionamento desse habitar, seus princípios, fundamentos e formas, permeado pela exploração, subjugação, massacre, escravização e outros. Neste contexto, a plantation é outro tema abordado com suas violências, misóginas e funcionamento patriarcal, que transformaram as terras que acolhiam e alimentavam, em terras para enriquecimento. Nesse cenário, se dão rupturas paisagísticas, biodiversitárias e metabólicas nos territórios colonizados.

Para apreender esse conjunto, o autor lança mão do conceito de Plantationoceno, uma vez que este permite compreender a influência que o colonialismo possui sobre as formas de habitar o mundo e o que elas causaram ao meio ambiente, sendo também preocupação de Ferdinand ao utilizar este conceito, abordar o político, se esquivando de teorias que se baseiam em uma humanidade abstrata. Somando-se a este último, o autor apresenta o conceito Negroceno. “Como a outra face do Plantationoceno, o Negroceno assinala a era geológica na qual a extensão do habitar colonial e as destruições do meio ambiente são acompanhadas pela produção material, social e política de Negros.” [3]. Por fim, neste capítulo, Ferdinand instiga uma reflexão capaz de dar conta das conexões entre um mundo colonial, catástrofes naturais e pensamento político, realizando apontamentos sobre a vulnerabilidade histórica do Caribe e como a região foi fortemente afetada pelas mudança do clima enquanto contribui pouco para a situação instalada.

A segunda parte do livro gira em torno, principalmente, de se pensar a fratura entre sujeitos e movimentos, ou seja, como sujeitos sociais e políticos não se conectam, e como movimentos sociais e ecológicos não se imbricam. No que tange aos sujeitos, o autor utiliza o mito bíblico da Arca de Noé, por meio de uma metáfora daquilo que teria sido sua política de embarque: em um mundo que se acaba, apenas uma parte homogênea da humanidade embarca nessa nave fora-do-solo. Pela argumentação do autor, percebemos que esse “embarque” destitui as diferenças, acolhendo a poucos – deixando alguns para trás, e não mais tem a terra como berço. Como Ferdinand aponta, é a recusa do mundo e da coexistência. No bojo dessa discussão estão: o reflorestamento no Haiti que não leva em conta a sua comunidade camponesa; a preservação de paraísos naturais em Porto Rico que convive com a dominação estadunidense; ou até a persistência do “habitar colonial” em Martinica e Guadalupe, onde os interesses de poucos causam a contaminação pela clordecona que afeta a muitos.

Por fim, em relação aos movimentos, a dupla fratura encarna-se na figura de Pierre Poivre e da Revolução Haitiana. O primeiro, missionário e agrônomo francês do século XVIII, é tido como pioneiro para o pensamento moderno ambientalista. Entretanto, ele próprio nunca cogitou a emancipação de pessoas escravizadas. Em contrapartida, a Revolução Haitiana, que é entendida como marco zero para a abolição da escravidão nas Américas, não buscou romper com a lógica colonial exploratória da terra. Pela argumentação do autor, tais questões precisam ser encaradas como parte do mesmo problema.

Já na terceira parte do livro, se tem uma articulação teórica entre o mundo caribenho, colonização, resistência e ecologia decolonial. Durante os capítulos desta parte, Ferdinand fala do navio negreiro por meio das figuras que esse engendrava: negros, náufragos e corpos perdidos. Estes elementos são uma parte da política de desembarque desse navio, e enquanto resistência, temos a fuga, que se encarna principalmente no aquilombamento. Essa possibilidade de fuga é apresentada com uma busca de um “eu”, de uma terra e de um mundo, buscas essas que para o autor, são os contornos da ecologia decolonial.

Neste sentido Ferdinand articula uma releitura quilombola de Rousseau e Thoreau, levando a história dos pretos escravizados ao naturalismo. No caso de Thoreau – importante na história da desobediência civil – percebe-se um destaque, pois a sua reflexão de que todos devem se envolver na luta contra a escravização pela economia, baseia a solução do problema de que, fugir da escravização - se aquilombar, não cortava a relação com o mundo e também não o mudaria. Assim, o autor parte para a noção de que a ecologia decolonial é um aquilombamento civil – uma luta em conjunto na sociedade civil contra o “habitar colonial”. Por meio desse conceito, o autor explica que é possível engendrar lutas e fomentar a percepção de que para enfrentar a tempestade climática é necessário igualdade, emancipação e compreensão da existência do “habitar colonial". A obra então apresenta as lutas que englobam o que Ferdinand entende por ecologia decolonial: a luta de povos indígenas; a luta de pessoas negras; a luta da ecologia urbana; a luta ecológica de mulheres do Sul e de mulheres racializadas do Norte; e lutas ecológicas gerais sem grupo particular. Assim, é argumentado que a ecologia decolonial evoca os pólos do anticolonialismo, do pós-colonialismo, da decolonialidade, do feminismo racializado e questiona o “habitar colonial”.

É voltando à metáfora do barco/arca/navio que a quarta parte se inicia. O autor nos apresenta o argumento de que fugir do mundo não é uma opção, seja pelo quilombo ou seja pela saída da terra diante a crise ecológica, já que ambos significariam negar o mundo, negar o encontro. E é justamente um navio-mundo e uma política de encontro que podem, segundo Ferdinand, produzir um horizonte de esperança diante a tempestade que anuncia a crise climática. A obra caminha então para algo mais prático, demonstrando que visar esse horizonte pode fazer surgir um convés de justiça e um companheiro de bordo que produzam uma coabitação da terra. Por meio dessa metáfora, o autor argumenta como o corpo é constituído do biológico e do social, e é através dessa intersecção que devemos pensar o micro e o macro que nos envolve, inclusive os não humanos, em uma aliança interespécie.

Para além dessas quatro partes, o livro é constituído também de um prefácio (assinado por Angela Davis), um prólogo, um epílogo e um posfácio (assinado por Guilherme Moura Fagundes), além de 31 páginas de notas bibliográficas. O empreendimento teórico possibilita visualizar “Uma ecologia decolonial: pensando o mundo a partir do Caribe”, como um livro em certo sentido monumental, recheado de teses, conceitos e intersecções, como é o caso da releitura quilombola de Thoreau. Essas características não tornam a obra assustadora ou difícil de se ler, visto que Ferdinand possui uma escrita compreensível, por vezes até poética, com trechos beirando a uma obra literária. Um importante exemplo dessa mistura é, para abertura de cada capítulo, o uso de nomes e histórias de navios negreiros.

Em resumo, ressaltar as ligações é o grande esforço de Ferdinand, que ao longo do livro não nos deixa esquecer: quem comandou o desmatamento de florestas no período colonial; quem são os corpos que tiveram suas relações amigáveis e sagradas com os territórios cortadas no ontem colonial e no hoje globalizado; quem, hipoteticamente, vai ser deixado neste planeta em detrimento daqueles que possuem as condições de irem embora diante da calamidade; quem são os corpos que comandam a arena do debate ambiental e suas atitudes – condescendentes e julgadoras, para com aqueles que são a força de trabalho para atos de serviço; ou ainda quem são aqueles que engajam na agricultura coletiva. Novamente, não há coincidência. Ferdinand argumenta que essas situações, esses sujeitos, essas arenas e esses territórios estão conectados e, para o autor, proceder em estudos, práticas e políticas sem se atentar a essas conexões, é proceder em direção a uma fratura.

Não é comum o uso de citações longas em resenhas, porém a que consta abaixo, me parece frutífera para espelhar a questão da fratura:

Em filmes como O dia depois de amanhã e 2012, de Roland Emmerich, o foco é uma família Branca dos Estados Unidos, proprietária de uma grande casa em um bairro calmo de uma grande cidade, que possui um ou vários carros. Heterossexual e frequentemente biparental, a família Branca de classe média é retratada com segurança financeira, pais que ocupam cargos de executivos, lugares de vida espaçosos com uma geladeira bem abastecida. Sem problemas de sobrepeso nem qualquer tipo de deficiência, ela goza de boa saúde. Cenas do dia a dia são exibidas em torno do farto café da manhã, quando se podem ver as ternuras cotidianas entre pais que cuidam de seus filhos que já não são pequenos, antes que estes partam para escolas de qualidade. Do mesmo modo, no filme Interestelar, de Christopher Nolan, a crise ambiental global de um planeta do qual os humanos não conseguem mais tirar alimentos, assolados por tempestades de poeira, é vivida por intermédio do cotidiano de uma família americana Branca e abastada, com propriedades e dois filhos. [4]

Onde estão nessas representações os povos indígenas? Os habitantes de territórios usados para testes nucleares? Os quilombolas? As classes mais pobres? Os oprimidos racialmente? Esse tipo de representação cinematográfica lembra a definição do mito bíblico da Arca de Noé evocado por Ferdinand, com a sua política de embarque no qual poucos são selecionados a adentrar e os que conseguem, são homogêneos, pois nela a humanidade geral é posta em detrimento da diversidade de corpos, identidades e sociabilidades. E isso acontece, como a obra aqui em tela expõe, pois, a política de habitar o mundo de determinado grupo é a política mantida e salvaguardada em última instância. Assim como o autor argumenta: fratura!

Pela discussão da obra, percebemos que fraturas aconteceram e continuam a acontecer. Para citar algumas. No passado escravizados foram separados da categoria humana do seu ser e também do contato com a terra. Fratura. Também nesse passado, a terra também foi separada de sua característica de manman, não sendo mais uma matriz ou referência, como por exemplo para povos indígenas, mas sim possibilidade de lucro. Fratura. Por outro lado, no presente, os movimentos anticoloniais e antirracismo ainda não dão a devida atenção às questões ambientais. Fratura. E um certo ambientalismo que se preocupa em demasia por determinada natureza wilderness [5], e se esquece de outros fatores. Fratura.

Ferdinand demonstra como este conjunto de referências, temas, tempos, espaços, fraturas, sujeitos e atitudes, se conecta e mostra que para se pensar a ecologia se deve pensar em todo esse cenário, pois separar as críticas anticoloniais das críticas ambientais é proceder em uma “ecologia colonial” que preserva o “habitar colonial”.

Ferdinand então não permite esquecer: “A banana dada a seu filho em Paris é a mesma que gerou a contaminação do cordão umbilical das mães racializadas da Martinica e de Guadalupe, da Costa Rica ou da Costa do Marfim.” [6] Assim, o autor defende com vigor uma ecologia decolonial, pensada a partir do Caribe, encarando a possibilidade de encontro entre os sujeitos que habitam a terra. Encontro este que não pode negar as diferenças e não pode negar as reparações que precisam ser feitas, para que assim se possa praticar um companheirismo que busque construir um mundo para ser habitado por todes: humanos, não humanos e a Mãe Terra.

Referências

[1] Abertura de Exposição | Mova-se: clima e deslocamentos. Museu da Imigração, 2024. Disponível em: <https://museudaimigracao.org.br/eventos/presencial/abertura-de-exposicao-mova-se-clima-e-deslocamentos> . Acesso em: 02 de Abril de 2024.

[2] FERDINAND, Malcom. Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho. Tradução: Letícia Mei. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

[3] Ao falar do conceito “Negroceno”, Ferdinand explica que a palavra “Negro” neste conceito “[...] designa todos aqueles que estiveram e estão no porão do mundo moderno: os fora-do-mundo. Aqueles cujas sobrevivências sociais são atingidas por uma exclusão do mundo e que se vêem reduzidos a seu ‘valor’ energético. O Negro é Branco, o Negro é Vermelho, o Negro é Amarelo, o Negro é Marrom, o Negro é Preto. O Negro é jovem, o Negro é velho, o Negro é mulher, o Negro é homem. O Negro é pobre, o Negro é trabalhador, o Negro é prisioneiro. O Negro é marrom-floresta, o Negro é verde-planta, o Negro é azul-oceano, o Negro é vermelho-terra, o Negro é cinza-baleia, o Negro é preto-fóssil. Os Negros são os muitos fora-do-mundo (humanos e não humanos) cuja energia vital é dedicada, por meio da força, aos modos de vida e às maneiras de habitar a Terra de uma minoria, ao mesmo tempo que a eles se recusa uma existência no mundo.” (Ibidem, p. 81)

[4] Ibidem, p. 147.

[5] “[...] as reservas são associadas ao duplo processo de expulsão do lugar de vida dos povos autóctones e à invenção de uma nova concepção dessas terras e ecossistemas como ‘virgens’ ou ‘selvagens’. Como foi o caso do Parque de Yosemite: a invenção americana da natureza como uma wilderness (terra selvagem e sem humanos) resultou na expulsão dos ameríndios e no apagamento da história deles.” (Ibidem, p. 126)

[6] Ibidem, pp. 229, 230.