Blog

Compartilhe

Violência e migrações na Colômbia em tempos de pandemia

Por Julián Cuaspa Ropaín

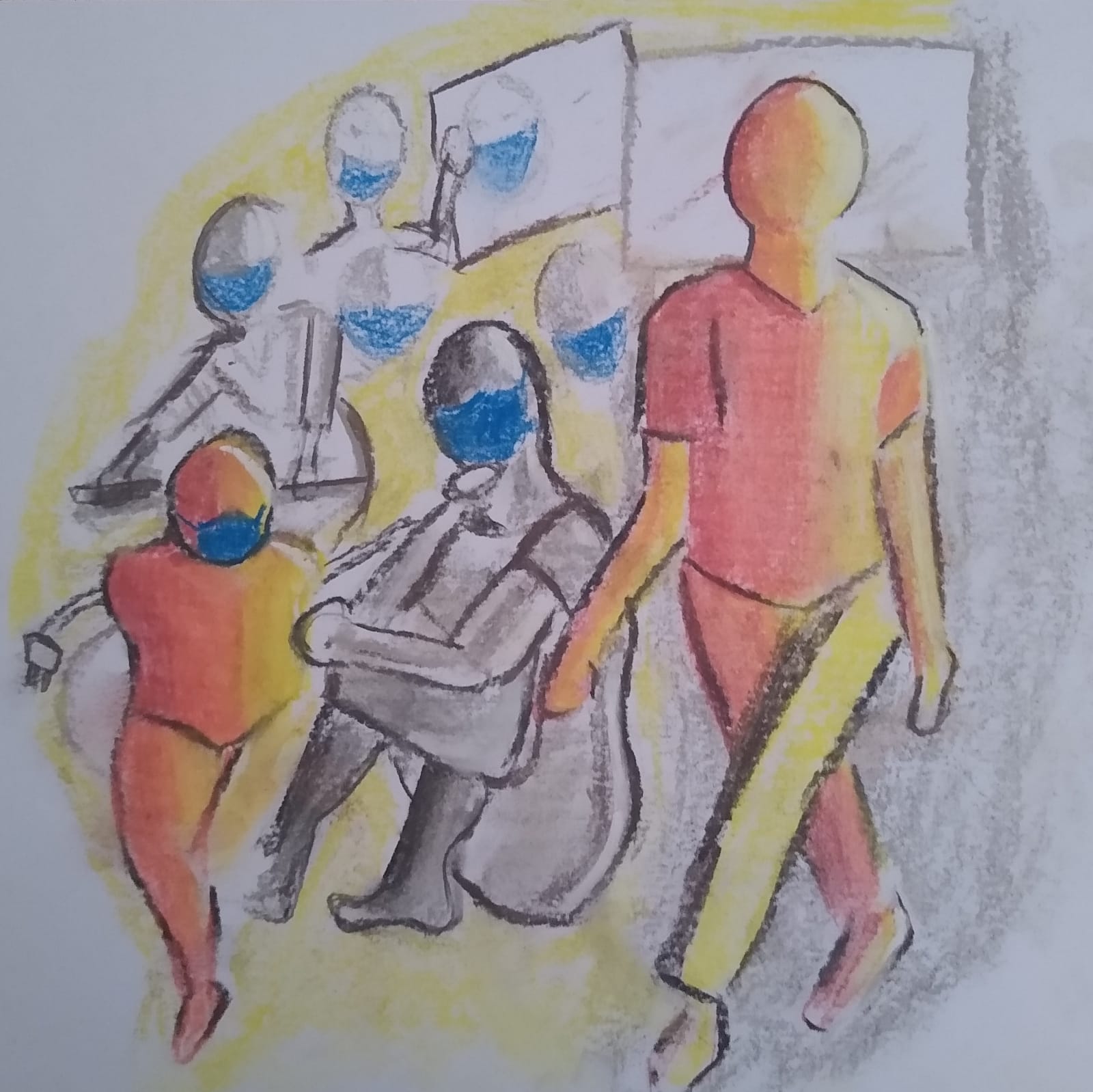

Imagem de Patricia Andrade

Dentre as crises mundiais contemporâneas, a questão migratória requer atenção pela especificidade das arestas e subjetividades que a atravessam, bem como as formas regionais em que se manifesta. De acordo com o relatório mais recente sobre deslocamento forçado do Alto-Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR[1] (UNHCR, 2020) o segundo êxodo mais numeroso fora do Oriente Médio acontece na América Latina e Caribe. Os dados levantados mostram que a Venezuela, com 3,7 milhões de refugiados, é o segundo país em expulsar sua população depois de Síria. O primeiro destino da migração forçada da Venezuela é a Colômbia, que também é o segundo país que mais recebe refugiados no mundo (1.8 milhões), depois da Turquia. Pelo menos a metade dessa população venezuelana refugiada na Colômbia está em situação irregular e, além disso, a Colômbia apresenta o maior êxodo de população internamente deslocada no mundo. Assim, proponho analisar algumas tensões que surgem pela migração venezuelana na Colômbia, considerando outras crises humanitárias que atravessa este país há pelos menos 50 anos.

Três dias antes do Natal de 2020, o presidente da Colômbia, Iván Duque, declarou que os migrantes venezuelanos irregulares não receberiam a vacinação contra a COVID-19 quando a Colômbia tivesse vacinas disponíveis[2]. Essa medida aprofundava a alarmante situação humanitária que vivem os migrantes venezuelanos. Nas grandes cidades do país, como Bogotá e Medellín, tem sido comum desde o início das quarentenas escutar gritos de famílias venezuelanas e colombianas solicitando ajuda para comprar comida, pagar por seu alojamento ou receber alimentos. Nas cidades de tamanho médio e nas mais próximas da fronteira, como Cúcuta e Bucaramanga, a situação tem se agravado por causa da supersaturação do sistema de saúde, do desemprego e da estigmatização dos migrantes por parte da população local.

Essas dinâmicas têm mudado o cenário sobretudo nos bairros de renda média e alta nessas cidades. Nas duas vezes em que eu tinha visitado a Colômbia durante minha pesquisa de campo antes da pandemia, em 2019 e 2020, eu já tinha percebido o aumento de vendedores ambulantes e músicos com sotaque venezuelano nas ruas e no sistema de transporte de ônibus integrado em Bogotá, o Transmilenio. No entanto, desde que voltei no meio da pandemia para continuar com meu trabalho de campo[3], tenho observado pessoas, famílias e casais, alguns muito jovens, pedindo dinheiro e comida ao redor dos prédios e parques ao norte da cidade, onde se concentram os bairros de maior renda. Igualmente, as vezes que transitei pela saída sul da capital, que permite tomar a Rodovia Pan-americana em direção do Equador, Peru, Chile e Argentina, antes do primeiro pedágio já podia observar vários grupos de centenas de caminhantes com crianças e malas tentando alcançar outras geografias dentro e fora do país.

Na medida em que a maioria de migrantes trabalha no setor informal, um caso que permite esboçar parcialmente a situação é a companhia de entregas por aplicativo Rappi, originária da Colômbia. Esse é um caso ilustrativo porque é comum ouvir que a maioria de rappitenderos[4] são venezuelanos, e uma pesquisa recente confirma que 57% são dessa nacionalidade[5]. Esse estudo apontou ainda que 53.9% de todos os entregadores não está inscrito em um serviço de saúde, 93.4% não contribui para aposentadoria e 91.2% não está inscrito a um sistema para cobrir riscos laborais. A desproteção dos entregadores e seu alto nível de precarização se expressaram também nos protestos que protagonizaram em agosto de 2020 exigindo direitos trabalhistas.

Essa situação pode ser entendida como parte de um fenômeno mais amplo, aquilo que João Felipe Gonçalves[6], em seu trabalho sobre as temporalidades produzidas pela pandemia, chamou de "tempo de viralizações". Essa temporalidade, que, em suas palavras, consiste na "aceleração e generalização de tendências e processos anteriores"[6], se percebe tanto na acentuação de atividades corriqueiras da classe média, como compras online e comida entregue em casa, quanto no "terrível viés racial e de classe da Covid-19"[6] que tem aprofundado desigualdades anteriores. Essa temporalidade se nota também na aceleração do processo de precarização do trabalho. No caso dos entregadores nas grandes cidades colombianas, é possível constatar a viralização das condições laborais precárias de um segmento que abriga muitos migrantes venezuelanos.

O fluxo migratório e seus efeitos interagem com problemas locais anteriores que dificultam uma resposta mais adequada e tornam a experiência do deslocamento mais traumática ainda. Destaco aqui dois outros fenômenos migratórios anteriores, relacionados ao conflito interno armado na Colômbia, que passou por vários estágios desde pelo menos 1964. Primeiramente, esse conflito, somado às limitadas possibilidades de trabalho, saúde e educação na Colômbia e à melhor situação econômica da Venezuela, tinham feito milhares de pessoas migrarem para a Venezuela com regularidade desde 1970 e períodos de intensificação até a década de 2000. Assim, os fluxos migratórios contemporâneos invertem o sentido das migrações na região, fazendo com que venezuelanos e colombo-venezuelanos transitem ou retornem para a Colômbia. Ademais, os migrantes mais recentes contam com menos condições econômicas e são racialmente marcados. As primeiras e segundas ondas, a partir do final da década de 2000, trouxeram as classes altas e médias, investimento e traslado de companhias. Na última onda, a partir de meados da década seguinte, a xenofobia cobra fortes traços de aporofobia, impulsada em grande medida pelo discurso oficial[7].

Mais relevantemente, a crise gerada pela migração contemporânea da Venezuela para a Colômbia é agravada pela devastadora situação dos desplazados internos. O longo conflito interno gerou um alto número de migrações internas forçadas, ao ponto de que hoje a Colômbia é o país com o maior nível de deslocamento forçado interno no mundo[1]. Em 2016 o governo nacional e as FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) a principal guerrilha, estabeleceram um acordo de paz. Esse acordo não representava o fim da guerra, mas oficialmente esperava-se que seria o começo de uma transição para o pós-conflito. Porém, o conflito tem se reconfigurado de várias formas, como exércitos privados que surgiram a partir dos antigos paramilitares e têm tomado o controle territorial em muitas regiões. Assim, a Colômbia é o país onde mais são assassinados defensores de direitos humanos[8] desde 2016[9] e as chacinas da população civil são recorrentes e geram um ambiente de terror.

Os migrantes venezuelanos encontram na Colômbia uma situação política que pode ser entendida à luz de algumas observações de Achille Mbembe[10]. O autor argumenta que, no mundo contemporâneo, "as operações militares e o exercício do direito de matar já não constituem o monopólio exclusivo dos Estados" (p. 52) e logo observa que "muitos Estados africanos já não podem reivindicar monopólio sobre a violência e sobre os meios de coerção dentro de seu território" (p. 53). Essa situação se replica na América Latina e, especificamente, na Colômbia já desde várias décadas atrás.

A complexa interação dessa situação anterior de violência e migração interna com a migração contemporânea tem gerado cada vez mais, na Colômbia da pandemia, uma viralização de situações precárias e de discriminações xenofóbicas e raciais. A intensificação das dinâmicas de violência por parte dos exércitos regulares e irregulares, somado aos desafios que impõe a Covid-19 e a migração, dificultam a gestão desses fenômenos sociais.

Julián Cuaspa Ropaín é colombiano e mora no Brasil desde 2016. Estudou Antropologia em Bogotá e migrou para São Paulo a fim de realizar estudos de pós-graduação. Tem participado como educador popular em movimentos sociais na Colômbia e no Brasil, assim como faz parte de organizações dedicadas aos direitos humanos. Atualmente, estuda um Doutorado em Antropologia, no qual pesquisa sobre museus dedicados ao conflito interno armado.

Patricia Andrade é paulistana, pedagoga e apaixonada pela arte desde jovem. Com participações em salões regionais de artes plásticas, tendo Menção Honrosa no IV Salão de Artes do Centro Comercial Aricanduva em 2004, primeiro lugar no Primeiro Salão de Artes Vila Matilde em 2005, que teve como apoio Caixa Econômica Federal, medalha de Bronze no IX Salão de Artes Plásticas no Centro Cultural Aricanduva, participação no 2º Festival de pintura da UNESP (2018) e publicações na revista "Coleção Pintando com Arte" (Editora Escala), nas revistas "Coleção Mania de Pintar" (Editora Minuano) edição 40 e 41. Após um longo hiato devido ao trabalho, estudos e a maternidade, retornou de maneira efetiva a carreira em Artes Plásticas, reconhecendo a arte como parte uma parte essencial de si mesma.

Os artigos publicados na série Mobilidade Humana e Coronavírus não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.

Referências

[1] UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Global Trends Forced Displacement in 2019. Copenhagen. UNCHR. 2020.

[2] COLPRENSA. "Venezolanos no regularizados no podrán acceder a vacuna contra Covid-19". 21 de dezembro de 2020. Radio Nacional de Colombia. Disponível em: https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/vacuna-covid-colombia-venezolanos-no-regularizados-no-podran-acceder. Acesso em: 08/02/2021.

[3] Desenvolvo uma etnografia sobre os espaços museais que abordam o conflito interno armado na Colômbia. Eu sou de Bogotá, mas moro no Brasil desde 2016 quando cheguei para fazer um mestrado.

[4] Trabalhadores que fazem entrega de bicicleta ou de motocicleta, utilizando os aplicativos.

[5] LaboUR, Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Encuesta para trabajadoras y trabajadores de Rappi. Bogotá. Universidad del Rosario. 2019. Disponível em: https://www.urosario.edu.co/Documentos/Nova-Et-Vetera/Encuesta-completa-rappitenderos-Observatorio-Labor.pdf. Acesso em: 10/02/2021.

[6] GONÇALVES, João Felipe. Tempos de viralizações: reflexões temporárias. In: Miriam Pillar Grossi e Rodrigo Toniol (Org.). Cientistas Sociais e o Coronavírus. São Paulo, Florianópolis: ANPOCS, Tribo da Ilha, 2020, p. 472-475.

[7] Quando estava finalizando esse boletim, apareceu uma reportagem no jornal El País, em que anunciava que o governo colombiano pretendia regularizar por meio de um estatuto temporário mais de um milhão de migrantes venezuelanos. A reportagem também confirma dados de refugiados muito similares aos apresentados pelo ACNUR em 2020. TORRADO, Santiago. "Colômbia se propõe a regularizar um milhão de venezuelanos ilegais no país". El País. 9 de fevereiro de 2021. Acesso em: 10/02/2021. https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-09/colombia-se-propoe-a-regularizar-um-milhao-de-venezuelanos-ilegais-no-pais.html

[8] Na Colômbia são conhecidos como líderes e liderezas sociales, ambientales o comunitarios.

[9] HUMAN RIGHTS WATCH. Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia. Estados Unidos de América. HRW. 2021.

[10] MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo. n-1 edições. 2018.

A chamada "Mobilidade Humana e Coronavírus" é uma iniciativa do Museu da Imigração para divulgação de artigos, ensaios e materiais visuais selecionados, por meio de edital aberto entre fevereiro e abril de 2022. Dando continuidade à proposta desenvolvida na série homônima, seguiremos debatendo e refletindo sobre os impactos da pandemia para as migrações e demais mobilidades.